¿Por qué el azar sigue fascinando a artistas de tantas generaciones? Quizá porque abre caminos que el control absoluto nunca llega a imaginar. A lo largo de la historia del arte, lo fortuito ha pasado de verse como un “error” a convertirse en una herramienta consciente, un modo de pensar y de generar nuevas ideas.

En este recorrido seguiremos un circuito que va desde el accidente entendido como fallo hasta el azar adoptado como método creativo. Y lo haremos conectándolo con algo muy actual: la manera en que la Inteligencia Artificial introduce su propio tipo de indeterminación. Conceptos como ruido, semillas, temperatura o rutas de muestreo son parte de los parámetro de los modelos de IA, pero también son, en el fondo, maneras de modular el azar.

A lo largo del texto explicaremos cómo funcionan algunos de esos parámetros y veremos obras donde la incertidumbre no es un adorno, sino un auténtico material de pensamiento. Porque en arte el azar es una forma de expandir ese lugar donde viven los procesos.

Un breve viaje por el azar en el arte

Durante siglos, el taller del artista aceptó la contingencia con discreción: veladuras que se abrían, vetas indóciles en el mármol, en muchos casos atribuidos a la intervención divina. Con el SXIX, la bruma y la tormenta se volvieron tema —el poder formal de lo incontrolable— y el paisaje se llenó de meteorología. Más tarde llegaría la ruptura: el movimiento dadaista convirtió el gesto azaroso en procedimiento (las instrucciones de Tristan Tzara para “hacer un poema” con palabras sacadas de una bolsa son, literalmente, una partitura de ejecución). La ruptura continuó con el Surrealismo que estiró el automatismo psíquico para crear sin censura consciente.

A mediados del XX, John Cage hizo del I Ching un instrumento compositivo: usar la indeterminación para decidir duraciones, silencios y posiciones en la partitura musical. En obras como Atlas Eclipticalis llegó a cartografiar estrellas para fijar eventos musicales, abriéndose a lo que el mundo ya contiene.

Iannis Xenakis dio a esa apertura un armazón matemático: la música estocástica. En vez de elegir nota a nota, diseña densidades y probabilidades (libres o markovianas) para que emerjan “nubes sonoras”. Es decir, azar diseñado.

El arte conceptual y la performance desplazaron el foco al proceso artístico (instrucciones, partituras abiertas, situaciones). Entre los 60 y los 90, el ordenador trajo la variación algorítmica: Vera Molnár (desde 1968, Fortran y plóter) y Manfred Mohr (desde 1969, geometrías por algoritmo) consolidaron el arte generativo como práctica sostenida en reglas mínimas y diferencia infinita.

Del código al escenario: cuando el azar se democratiza

El salto al software trajo el arte electrónico generativo: el azar procedural (reglas que generan variación) y el azar pseudorrandom (reproducible con la misma semilla). Sin necesidad de escribir código informático, entornos como Max/MSP, Pure Data, Isadora o TouchDesigner llevaron la indeterminación a la música, el vídeo en tiempo real y la instalación interactiva. Hoy es habitual conectar sensores, luz, movimiento del público, drones o datos de Internet, y dejar que esa contingencia module la obra y permita su evolución en directo.

Cuando entra la IA: probabilidad con oficio

El auge de la Inteligencia Artificial añade una capa fascinante al proceso creativo: sistemas que trabajan con probabilidades y que pueden sorprender, pero siempre dentro de los límites que tú marcas. En 2014 aparecen las GANs —dos redes neuronales que se entrenan como si una generara y la otra evaluara—, y poco después llegan los transformers para texto y voz, junto con los modelos de difusión, que crean imágenes “desde el ruido” hasta una forma reconocible.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿es indeterminación o simplemente cálculo?

Lo interesante es que, en IA, el cálculo nunca es totalmente rígido. Cada decisión —la siguiente palabra en una frase, el siguiente paso para aclarar una imagen generada desde ruido— nace de una probabilidad. Es decir, hay un pequeño espacio de incertidumbre en cada paso. Tú defines el marco, y la máquina improvisa dentro de él.

De hecho, cuando le pides a ChatGPT que escriba un texto, hay un componente de azar que decide entre varias opciones plausibles. La IA no elimina el azar; lo coordina con estadística. Desde las GANs a los transformers y, sobre todo, los modelos de difusión, la sorpresa aparece porque el sistema explora caminos posibles dentro de los límites que tú estableces.

¿Cálculo o azar? En realidad, ambos: es cálculo probabilístico que delegas para que la máquina explore variaciones que quizá tú no habrías imaginado.

El ruido como lienzo

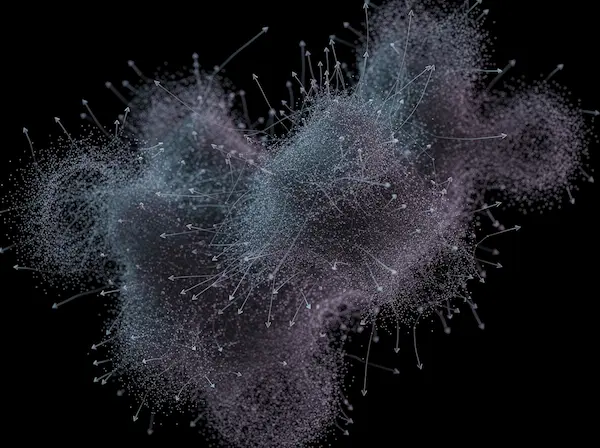

En los modelos generativos de difusión, el modelo de IA parte de ruido gaussiano y lo “desruida” paso a paso hasta revelar una forma. El ruido es el mármol; el algoritmo, el cincel. Este gesto —esculpir orden desde ruido— es el corazón de muchas estéticas actuales.

Obra — Refik Anadol, Unsupervised (MoMA)

Una instalación que interpreta el archivo del museo en tiempo real, desplegando formas que nunca se repiten. No ves “una pieza”; asistes a un flujo. El azar vive en la dinámica, no en un detalle aislado.

Semillas: repetir o variar con intención

La semilla (o seed) es simplemente un número que sirve para fijar el punto de partida del “azar” en un modelo generativo de IA. Si usas la misma semilla, con el mismo modelo y los mismos ajustes, obtendrás un resultado muy parecido o incluso idéntico. Es como decirle a la máquina: “Empieza desde aquí y sigue este camino”.

La semilla controla el azar, pero la reproducibilidad depende de todo el conjunto del proceso.

Obra — Mario Klingemann, Memories of Passersby I

Una máquina de retratos sin fin: redes neuronales generando rostros que no se repiten mientras el sistema corre. La obra no “contiene” imágenes: produce imágenes en un bucle que incorpora su propia salida.

Temperatura y top-p: abre o cierra la ventana de sorpresa (texto, voz, guion)

En los modelos de lenguaje hay dos opciones estándar que controlan cuánto se “arriesga” en el proceso: temperatura y top-p. La temperatura regula si el modelo elige palabras seguras y previsibles (valor bajo) o si se atreve con opciones más raras y creativas (valor alto). El top-p funciona como un filtro: ordena las opciones por probabilidad y deja escoger sólo dentro del grupo más probable —con eso mantiene variedad pero evita que aparezcan palabras disparatadas. Combinados te permiten decidir si quieres un texto claro y conservador o algo más inesperado y original (por ejemplo, temperatura baja + top-p bajo = respuesta muy conservadora; temperatura alta + top-p alto = respuesta más libre y sorprendente).

Samplers: rutas distintas por el mismo paisaje de ruido de una imagen

Con el mismo prompt (indicaciones) y semilla, cambias de sampler y cambias el tempo del desruido de una imagen. En la práctica: cambiar el sampler no altera la idea principal, pero sí la textura, el detalle y la sensación —es decir, la coreografía del proceso creativo. Prueba varios samplers con la misma semilla y prompt para elegir si quieres una imagen más pulida y ordenada o una más rugosa y con movimiento.

Señales externas: cuando el azar entra desde fuera

Cuando los modelos se conectan a datos vivos (clima, mercado, sensores). Ahí la variación no viene “de dentro”, sino del mundo.

Obra — Anna Ridler, Mosaic Virus

Un “bodegón del siglo XXI”: tulipanes generados por IA cuya apariencia cambia con el precio de Bitcoin. La contingencia es económica y temporal, y afecta directamente a la estética.

Anna Ridler

Percepción y deriva: dejar que la máquina decida lo que “ve”

Dada una imagen, una red neuronal puede asignarla a una categoría como aficionado, béisbol o pasamontañas. Esta tarea de aprendizaje automático se conoce como clasificación. Pero para enseñar a una red neuronal a clasificar imágenes, primero debe entrenarse con numerosos ejemplos.

Hay trabajos que tensan la distancia entre lo que el clasificador reconoce y lo que nuestro ojo entiende.

Obra — Tom White, Perception Engines

Imágenes abstractas optimizadas para que redes de visión las etiqueten como “estrella de mar” o “prismáticos”. No es caos: es búsqueda guiada en el espacio perceptivo de la máquina. Puedes saber más sobre el proceso en este interesante artículo de Tom White.

Vida artificial como variación sostenida

La indeterminación también puede ser evolutiva: recombinación de rasgos con deriva sin fin.

Obra — Sofía Crespo, Neural Zoo

Especies hipotéticas que parecen naturaleza pero no existen. Reconoces texturas, pero el cerebro nota que “no cuadran”: variación como principio, no como excepción.

Una reflexión — con Wagensberg al fondo

Trabajar con azar es aceptar que conocer incluye gestionar incertidumbre. El físico y pensador Jorge Wagensberg defendió que el arte es forma de conocimiento: una vía para comunicar complejidades que no caben en fórmulas, una exploración donde el azar no es ignorancia, sino aliado cuando abre acceso a lo real. Se preguntó si el azar es producto de nuestra ignorancia o derecho intrínseco de la naturaleza, y distinguió entre un azar corrosivo (que destruye regularidades) y otro creador (que hace emerger estructura). En su diálogo ciencia-arte, proponía que ambas persiguen inteligibilidad por caminos distintos: la ciencia “aprieta” tuercas del método; el arte las “afloja” para que aparezca lo inefable… sin renunciar a inteligibilidad. Trabajar con IA y azar, entonces, no es renunciar al sentido: es afinar el lugar donde el sentido emerge.

Coreografiar posibilidades

La IA aporta un taller nuevo —ruido, semillas, temperatura, samplers— y la posibilidad de conectarlo al mundo y a las vibraciones de la vida (sensores, datos) para que cada proceso sea único. El reto no es “ceder la autoría”, sino coreografiar la sorpresa.

Diseñar azar es, en realidad, aprender a escuchar dónde aparece tu voz.